“管種不管活”式植樹造林是在勞民傷財

來源:新華網 發稿時間:2020-07-13 11:52:43 發稿編輯:影子

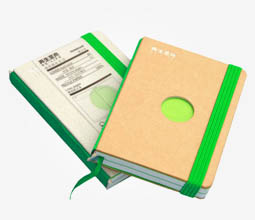

據報道,河北張家口壩上地區距北京200多公里,承擔著為京津涵養水源、構筑綠色生態屏障的重任。該地區的沽源縣正在實施退化林分改造工程,2014年至2016年共改造28.05萬畝楊樹林,因疏于管理、遭牛羊啃食等原因,目前大量苗木已枯死。

造林不見林”,這不是沽源縣獨有,而是老生常談,有過很多令人大跌眼鏡的案例:某地干部去植樹,事后有人輕輕一拔,樹苗被連根帶起;某地錯誤季節在街上種了近千棵名貴香樟樹,樹沒有發芽,一年后全部拔掉……

“植樹不見樹,

▲楊樹林下大量苗木已枯死

“管種不管活”式植樹造林,往小說是缺乏規劃工作失職,往大說就是勞民傷財,同時滋長了形式主義的歪風。

造成“植樹不見樹,造林不見林”的主要原因,應該是植樹者的思想出了問題——不是為種樹而種樹,而是為完成任務種樹。植樹造林的意義無需贅述,功在當代,利在千秋。如果忘掉這個初衷,植樹造林就會成為一場“秀”——只注重種樹過程,對能不能活下來不管不問。這樣一來,就會陷入“種了死,死了種”的怪圈。

2019年3月12日,時任國家林業和草原局局長張建龍在接受媒體采訪時說,要想走出“植樹不見樹,造林不見林”的怪圈,就要講究科學種樹,具體就是“三分種七分管”。

如何做到“三分種七分管”?首先要做好科學規劃,量力而行,杜絕種樹政績觀。以沽源縣為例,不少干部在接受采訪時直接提出“要減少新造林任務,重點放在營林管護、提升改造上”。言外之意就是說新造林任務太重,在資源、人手有限的前提下,“新的難完成,老的管不好”。顯然,為政績脫離本地實際,盲目追求造林指標,遺害無窮。

其次,對已種林木必須強化后期管理,嚴格落實主體責任,權責分清,責任壓實,把植樹成活率列入考核指標,定期檢查,表彰先進,懲治落后,用制度管住人,用量化指標管好樹。

植樹造林,重點在“七分管”。只種不管,種了懶得管,不如不種,免得勞民又傷財。