溫暖常在:

雖然我生在西安長在西安,卻因為對水的渴望而跑到千里迢迢的海南去讀大學,就為了能看海,這也使我適應了熱帶的氣候。來到印尼,不管是炎熱的天氣,還是甜辣味的食物,熱性的水果,比較起來和海南沒什么差別,很容易就適應過來了。在海南也曾因為這樣的飲食習慣和炎熱氣候而咽喉發炎,在這里也不例外的經常出毛病。當地人善食油炸的食品和辣椒,辣的東西我也很喜歡吃,但這邊的辣和中國的不一樣。中國的是香中帶辣,而這邊是生辣、火辣,他們把辣椒直接搗碎生吃,或切段的小青椒、整顆的小米椒和點醬油配飯吃,吃后你的嗓子就會冒火了。做為老師保護好嗓子是很重要的,所以考慮周到,事先從中國準備好帶來很多清熱去火的藥,保護好了嗓子,才能賣力的講課。學校充分考慮到志愿者的飲食習慣,所以在我們住的地方配有廚房和各種家電、廚具,供我們自己做飯用。菜市場離住處很近,平時沒課的時候,我們就去Pasar買菜,做自己喜歡的可口中式飯菜。常言到:“人是鐵,飯是鋼。”只有保養好自己的身體,才能以飽滿的精力投入到工作中。住宿方面學校安排我們在校內的教師宿舍,雖然空間部是很大,但都有自己的獨立空間,共用廚房和衛生間,空調、電視、網絡、熱水器、洗衣機,樣樣都是考慮方便志愿者的工作、生活而設置的。所有的條件都超出我原來的想象,我很慶幸,很滿足,也很知足。

要說生活習慣和住宿條件都不成問題,那么我的大問題就是交流,這也是每屆新來志愿者共同存在的問題。在國內,我們說自己的母語,不存在語言的障礙,我們更多注重的是交際技巧,而非語言本身。然而一到國外就能深刻體會到,語言是多么的重要了。雖然有留任志愿者的幫助,但一些情況還是要自己獨立面對處理,所以學習印尼語成了我的當務之急。但學習語言不是一蹴而就能成的,這就成為我日常交際中的嫜礙。但雖然語言是溝通的載體,然而并不是唯一的載體。在和印尼人的交際中我沒有用什么交際技巧,也不會不懂使用什么技巧,這也使我過得很輕松自在。只是簡單的印尼語,混合一點不純正的英語,再加上奇怪的肢體動作,有時只需一個簡單的微笑,我們就這樣成為了朋友。節假日、公休的時候,校長、當地老師就帶我們出去走走逛逛,雅加達所有好的購物場所我們都去過,海邊酒店、山頂別墅、萬隆火山、邦加海島,領略了印尼的萬種風情,友好都是在自然而然間滋長的。

孤獨總是在安靜的時候爬上心頭,越安靜越覺得寂寞孤單,但總會有溫暖撫平。四月底我生了一場大病,高燒不退,頭痛的厲害,再加低血壓,兩次眼前一黑就暈倒過去,后來又連著咳嗽,咳的全身都疼,痛苦到哭出聲音。當我一個人躺在房間里不能動,吃喝仍需自己料理的時候,心里的滋味可想而知。對于從小到大沒住過醫院的我,突然很想回家,想生病的時候有爸媽在身邊照顧,想喝媽媽做的熱湯,喝了病就可以好。可是感動讓我變得勇敢堅強。辦公室、小學部的老師們得知我生病后,趕到我的房間扶我到床上躺下,傭人給我倒水喝,還給我按摩頭、手、腳,想幫助我降溫,減輕痛苦,這一切都是無言的,卻讓我暖在心里。后來校長安排我住最好的華人醫院,還安慰我安心治病,不用擔心任何問題。校長已年近七十,可她不但要照顧自己的家庭,還要管理諾大的學校,卻每天來醫院看望我,像一位母親對自己孩子一樣說很多貼心話,讓我為之動容,她就是我們所有圣道人的媽媽。住院期間,不管是以前見過的沒見過的(我只教初中部和高中部,而且很多在校老師都不是專職老師,兼任幾個學校的課程),老師或者工人,很多人輪流來探望我,不讓我在異國他鄉感到孤獨寂寞。不知從什么時候開始我不再事無巨細地向老爸匯報了,喜歡從前那個獨立、什么都不怕的自己,更欣賞現在堅強的自己,即使眼里漾著淚水,也會昂著頭不讓它掉下。

沒有經歷就沒有發言權,那些在印尼的感動、幸福充斥著我整顆心。沒有來之前的那種對印尼人的恐懼,對印尼吃的、住的、用的的胡亂猜想,都在經歷了之后認識到自己的擔心顧慮是多余的。印尼人不但不仇視中國人,不排斥中國人,而且很友好的對待中國人。只要你友善的對待他人,他也會真誠的回應你的。這些都讓我覺得生活是美好的,我已經準備好了去接受他。

苦盡甘來:

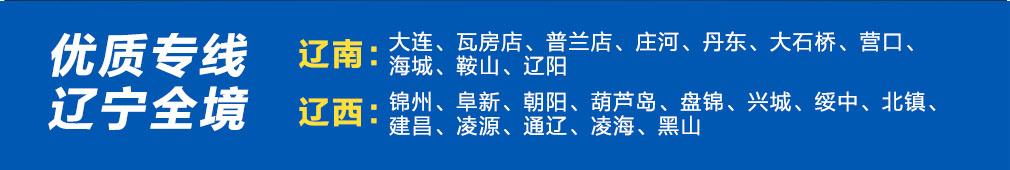

我被分配在雅加達西區的圣道學校。學校剛接到我們六個志愿者時沒有很快的就讓我們瞎忙活的投入到教學中,而是先帶我們去當地的移民局辦理相關手續,方便我們在印尼居住出行。然后是召開中文部會議,告訴我們當下的教學情況和新學期的教學進度安排,再分配任務到個人。然后我們被平均分配到三個分校,每個分校都由一個留任志愿者帶一個新志愿者,這樣能讓新的志愿者生活上得到很好的照顧,工作也能得到指導。

我任教的學校是一所由華人開辦的基督教私立學校,學校比較重視華語教育,從小學到高中都開設了華語課。高中部每周每班七節華語課,當地華語老師上五節綜合課,主要負責對生詞、語法、課文內容的意思和練習的講解。志愿者上兩節口語課,主要是通過生詞、課文的朗讀來糾正學生的發音,并適當地補充一些相關的中國文化知識。初中部每周每班三節華語課,當地老師兩節,志愿者老師一節。學校的學生以華人為主,有一定的華語背景。由于學校和家庭的原因,學生的華語水平和其他學校比相對高一些,大多數學生屬于基礎到中級水平。學校安排我擔任初中一到三年級,高中一、二年級的口語課程,共11個班15節課,周一、三、四上課,其他時間就在家學習、備課,總的來說還是比較輕松的。

剛開始教學時很盲目。和當地老師使用的教材相同,而且有去年的志愿者的對比,我怎樣才能上出花樣來,上好第一堂課,讓學生很快喜歡上我呢?第一次備課時設想了很多很多方法。第二天一走上講臺,我就開始緊張了,總覺得自己備課時設計的方法部夠好,學生肯定不會怎么喜歡我的課,介紹自己的時候都有點兒沒底氣。后來干脆我不按照自己設計的方法了,沒有上書本上的內容,我改教他們兒歌《找朋友》。我把簡單的歌詞寫在黑板上,先自己念一遍,然后開始唱。等我唱第二遍的時候,就有學生在底下小聲的跟著我一起唱了,第三遍、第四遍??聲音越來越大,還加上敬禮、握手的動作,全班的學生都互動起來,還一個個的過來跟我握手。我感覺好開心,好有成就感,這么快就融入他們之中了,原來我不是想象中那么難以被接受。

在過了一段時間之后,他們對我這個新老師的好奇心慢慢降溫,學習漢語也就不是特別積極了。這時我發現備課內容、預設的教學效果都不能達到目的了。我尋找原因,主要是他們學習漢語沒有動力。在國內學習漢語的外國留學生,他們是為了自己的愛好或某種需要,自覺自愿有目的地來中國學習漢語,學習時自然會有無形的動力,加之他們身處在中國那個隨時隨地都講漢語的大環境中,能夠做到學以致用,學習效果也是比較明顯的。然而在印尼情況完全是不一樣的。學生們開設的課程比較多,學習任務重,漢語課又暫未被列入國家正式的統一考試,只是選修課程。學生們不知道學漢語有什么用,考大學不需要,找工作也不是必須條件,也沒打算要去中國,所以大部分學生是因為學校開設了漢語課而不得不學習,這樣學生學習起來完全沒有任何的壓力,顯得很被動。俗話說:“沒有壓力就沒有動力。”從這一點看來,國外學生學習漢語的積極性就較國內的留學生差很多。所以一旦學生對老師失去了太重的好奇心,加之老師對學生親近大于威嚴,那么課堂上他們就不大愿意聽課,不配合老師,老師的備課內容不能按照設計好的步驟進行,完全達不到教學目的。

原因之二,學生們除了在課堂上有限的一點時間里能接觸到漢語,其余的時間,不論是在學校還是在家里都操著一口非常流利的印尼話,自己在課堂上所學的漢語知識沒有足夠的時間和空間去運用,學習效果自然也就不是太理想。學生不愿意學,上課不認真聽講,老師課下怎么用心的備課,課上再怎么拼了命講也沒用,這讓我經常產生挫敗感。所以,我認識到首先要做的不是要在短時間內教會學生多少語言知識,或記住多少生詞,而是要思考怎樣才能提高他們的學習興趣,讓他們自覺自愿的學習華語,不只是在課堂,課后也會主動的去學習,這就和教師上課的方式有很大的關系。后來我請教了留任志愿者,得到一些有用的方法。我們志愿者的口語教程比較靈活,不需要完全按照課本內容進行,可以自己找資料,編寫教案。后來我參照國內留學生用的教材《發展漢語》,選取其中實用、有趣的話題,經過自己的設計,把課文內容和游戲結合,增加趣味性。這樣一來學生的學習熱情又恢復到初開始的狀態,而且因為我每次用的游戲都不一樣,所以這種狀態一直保持下去了。

在施行興趣教學的過程中有一些小小的阻礙,那就是印尼的硬件設施比較差,多媒體教學很難施行,我只能盡我所能的采用一些笨的方法。采用真實實物展示;本來是電腦的彩色圖片,我就復印成黑白的給他們看;不能復印或來不及復印的,我就自己貼著電腦以簡筆畫的方式畫下來給他們展示;語音格式的我就用手機、mp4給他們播放。總之能使課堂氣氛活躍的手工“多媒體”我都采用,學生有時還對我的簡筆畫大加贊賞,他們更加佩服我這個身材不高的小老師了。從讓人頭疼的備課,想方設法的讓他們喜歡上華語,到他們能和我用不太標準的華語海闊天空的聊天,是我破繭成蝶的歷程,痛并快樂著。

以國家志愿者的身份在印尼教授漢語的這一年讓我受益匪淺,自我考驗、自我挑戰、自我完善都在這里完成。努力做好自己的本職工作,建立與當地同事朋友的友好關系,不辱“文化的使者,愛的使者,友誼的使者”的光榮稱號。總之一個個努力的過程讓我快樂,一個個感動增添我人生的色彩,一個個挫敗讓我更加堅強成熟。人的發展空間是無限的,希望還有這樣一個機會能讓我更加完美。